细胞活体机器人与人工智能结合或将制造真正“活机器人”

美国研究小组手动塑造了这些活体机器人,体长大约1毫米,能够按照计算机程序设计的路线移动,还能负载一定的重量,携带药物在人体内部移动,也能在受污染的海域进行人类无法完成的操作。

胚胎在人体中哪个位置?胚胎形态发生(Morphogenesis),是指由胚胎形成的身体,曾经该理论非常神秘,以至于学者们曾猜测身体孕育之初是以微小身体结构存在,17世纪,荷兰显微镜学家尼古拉·哈特索埃克(Nicolaas Hartsoeker)通过在精子顶部描绘一个塞入其中的侏儒,来说明当时科学界对于“胚胎预形成论”的认知。

胚胎形态发生学观点在现代科学理论中进行了表达,即人体结构编码在我们的DNA之中。但是我们对细胞如何产生形状和相关形态了解得越多,基因组蓝图的构想就显得越不充分。细胞生长遵循的不是基因组蓝图,如果它们可以被认为是程序化的,那么它并不是带有制造成什么的计划,而是带有一套指导构建的规则。其中一个暗示是人类和其他复杂生物体并不是细胞行为的唯一结果,而只是许多可能性结果中的一个。

这种将细胞视为偶然、构建实体的观点,挑战了我们传统理论上关于身体是什么,以及细胞可以形成什么的观点,它也带来了一些独特、甚至令人不安的可能性,例如:关于重新引导生物学进入新的形状和结构的前景,这意味着生命变得更有可塑性,更易于被设计和重新配置。

对多细胞形态的偶然性和延展性的理解,有助于科学家将生物远古进化历程联系起来,例如:地球早期单细胞生物在进化之初第一次发现成为多细胞生物的潜在益处。西班牙巴塞罗那进化生物学研究所因亚吉·鲁伊斯-特里洛(Inaki Ruiz-Trillo)称,细胞可能是进化的关键,而不是基因,甚至是生物体,人类远未达到生命之树的顶峰,只是人体细胞具有多种功能而已。

美国马萨诸塞州梅德福塔夫斯大学生物学家迈克尔·莱文(Michael Levin)和同事证明,从正常发育路径生成的青蛙细胞,能以明显不像青蛙的方式“组装自己”,这是迄今为止最引人关注的细胞能力超出科学家预想的演示之一,研究人员从青蛙胚胎发育期中的皮肤细胞分离出细胞,然后观察细胞自由活动的过程。

培植细胞是一项成熟的技术,即在培养皿中培育细胞,并为其提供生长所需的营养成分。通常来讲,培植细胞在分裂时会形成一个不断扩大的群落,但是青蛙皮肤细胞却有其他“计划”,它们聚集成大约有几千个细胞的球状团块,细胞表面长出叫做纤毛的小毛发状突起,该现象也存在于正常青蛙的皮肤,纤毛以协调有序的方式摆动,推动群落寻找食物,纤毛很像划船桨。这些细胞团自身表现得像微小有机体,一旦有食物供应,就可能存活一周或者更长时间,有时甚至达到几个月。研究人员将这些细胞称为活体机器人(xenobots),在实验中他们选用非洲爪蛙(Xenopus laevis)的皮肤细胞。

一个多世纪以来,科学家就曾知道,一块注定要成为皮肤的胚胎组织,如果被切除并培育,就会长出纤毛,该组织也被称为“动物帽(animal cap)”。多项研究表明,如果对非洲爪蛙的“动物帽”组织给予正确的生化信号,就可以生长成许多其他组织类型,例如:神经元、肌肉,甚至是跳动的心脏组织。

目前,莱文和同事指出,非洲爪蛙“动物帽”组织不仅仅是随机形成的黏性细胞团,它们类似于自主有机体,一旦受损,细胞组织会恢复到原来的形状,它们还可以通过释放钙离子脉冲来相互发送信号,尽管研究人员还不确定这些信号传达了什么,但是细胞移动具有明显的目的,有时彼此绕圈,或将周围的其他单个细胞聚成一团。

这些细胞就像乐高积木版的活体机器人,它们能以不同的方式进行组装!

莱文称,这些被称为“活体机器人”的胚胎细胞似乎代表了一种完全不同的发育机制,青蛙细胞可以采取该方式,从它们通常的生存环境中解释出来,细胞似乎能够发现一种新的生命方式,令人困惑的是,它们在基因上与普通的青蛙细胞没有什么差异,那么,如果不是“青蛙计划”,基因组编码有什么作用吗?

相反,基因似乎是分子程序的一部分,赋予细胞某些倾向,例如:以特定的结构黏在一起,这些细胞就像是乐高积木,能以不同的方式进行组装——除了细胞自己组装之外。在正常胚胎所经历的发育环境中,首先它们组装产生了蝌蚪,然后再逐渐发育成青蛙,但这些并不是细胞执行集体运算的唯一可能解决方案,活体机器人是另一个细胞演变形式,也许还有更多的形态,例如:尚未被发现的某些身体结构。

近期,莱文和同事发现了活体机器人能表现一种新行为,他们发现这些“伪生物体”甚至可以进行某种程度的复制,在实验中,它们被放置在一个细胞培养皿中,结果发现它们会移动,将之前松散的细胞聚集成一堆,在短短几天时间里,就能聚集形成新的活体机器人,然后通过体液移动,如果让这些活体机器人“自生自灭”,它们通常仅能繁衍出一代。

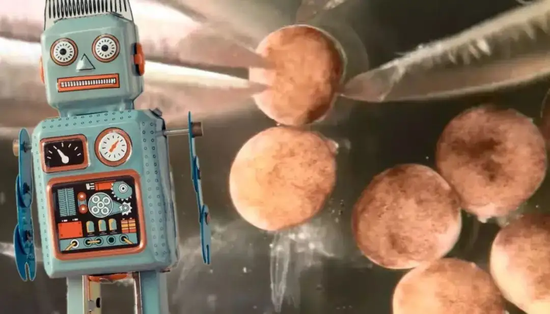

然而,研究人员想知道这些神秘的细胞组织是否能做得更好,他们利用美国佛蒙特大学研究员乔什·邦加德(Josh bonard)设计的人工智能程序,进行了计算机模拟实验,旨在寻找更擅长制造新型活体机器人的结构形态,结果表明,像C形一半甜甜圈的结构,可能比球状活体机器人更有效地驱赶细胞,形成更大的球状“后代集群”。

然后,研究小组手动塑造了这些活体机器人,体长大约1毫米,能够按照计算机程序设计的路线移动,还能负载一定的重量,携带药物在人体内部移动,也能在受污染的海域进行人类无法完成的操作。他们使用微型工具将细胞操纵形成C形结构,然后让它们在新鲜细胞培养皿中工作,由此产生的后代会比早期的活体机器人更大,它们能在更多的世代繁衍中维持复制过程。最好的球形活体机器人能做的就是在后代变得太小而无法继续繁衍之前繁殖两代,而C形活体机器人可繁殖四代,每代都是球形,但平均尺寸会逐渐减小。

当然,这并不是真正意义上的生物体繁衍方式,活体机器人不会细胞分裂,所以母体细胞不会将遗传物质传递给后代,相反,该行为看起来更像一些由可重新构建组件制成的机器人,它们已被证明能在提供组件时组装自己的复制品。活体机器人不能以该方式进化,它们必须被赋予组件,莱文和同事将这个过程称为“自复制运动学”——通过运动而不是生物繁殖来复制。邦加德说:“复制是那些自身无法吸收新质量的实体所能获得的,它们可以发生行为,却不能成长,这些系统仅能将外部环境中的物质组合成自身副本。”

该项研究表明,通过将活体机器人与人工智能的探索能力结合在一起,就有可能制造出一种有目的的“活机器人”,邦加德说:“人工智能可以用于夸大一种与生俱来的能力,可以通过重新排列生物形态而不是基因,‘编程’生物的新行为,研究人员希望知道,这些模拟行为能否识别出其他可以组装不同结构的形状,或者可能完全执行其他任务。我对该项目的主要兴趣是,人工智能可以多大程度地以脱离自然进程的方式产生活体机器人,我们正在致力于通过人工智能设计几种新类型行为,融入这种活体机器人中。”

该观点需要一种新的方式思考细胞——它们不是按照基因蓝图组装起来的积木,而是具有自主能力的实体,可用于制造各种各样的生物体和生命结构,人们可以将它们想象成智能化、可重新编程的变形机器人,它们可以移动、粘在一起,甚至彼此发送信号,通过这些方式,它们将能自己构建成精致的“人造品”。

这可能是以一个更好的方式概念化人体是如何在胚胎发育过程中形成,生长是一个循序渐进的过程,每一步都在为下一步创造条件,至关重要的是,这种转变包括细胞自身状态的变化,由周围环境的信号触发,例如:当一层细胞在被胚胎其他部分限制在其边缘的组织中生长时,这些细胞将被迫弯曲。突出顶端的机械力可能会被细胞表面的传感器检测到,进而触发传递给基因的化学信号,之后基因活性被激发出来,从而改变细胞属性,使它们的黏性更低,流动性更强,例如:为身体组织的形状创造出新的选择。在细胞外和细胞内发生的事件之间,以及成长胚胎整体结构形状结构和内部成分遗传活动之间,都有“持续对话”。

这种丰富而微妙的对话使得我们很难预测人类细胞会长成什么形状,与细菌不同的是,人体细胞从通用胚胎干细胞分裂生长成特殊组织的过程中,会永久地改变自己的基因活动,关闭一些基因,并开启其他基因,这使得预测变得更加困难。一门叫做“合成形态学”的新学科试图适应,甚至利用这种复杂性,以便利用细胞的构建能力来制造全新、非自然的多细胞结构。如果它能预测和指导结果,这项努力将很可能依赖莱文和同事部署的人工智能和其他计算资源来完成。

生物体最吸引人的方面是整体形状结构,但这可能是最“肤浅”的编码。

假设合成形态学(包括制造全新生物)的可能性并不牵强,那么由细胞组成的活体机器人能被认为是一种生物形式,尽管这些微小的细胞团并不起眼。数学生物学家称之为“吸引子状态(attractor states)”的青蛙细胞组装计算解决方案,是否可形成完全不同的肉眼可见组织——类似鱼一样,或者像蠕虫一样?

邦加德说:“我们希望人工智能告诉我们更多非洲爪蛙的秘密,到目前为止,通过人工智能现已发现非洲爪蛙两个吸引人的特征,是否该物种还有更多的秘密亟待揭晓?是否还有类似于非洲爪蛙的神秘物种吗?”

这种观念可能会违背我们对生命如何演变的直觉认知,但事实上,生物体最引人注目的方面——它们的整体形状结构,实际上可能是最“肤浅”的编码,与其说是由深层遗传资源决定,不如说是由组装规则在任何特定情况下碰巧发生的方式而决定。在某种意义上,蝌蚪和青蛙(更不用说活体机器人)作为非洲爪蛙基因组可行产物的存在,证明了这一假设——蝌蚪是形态上的迷你青蛙,不像婴儿或者侏儒成年人,而是它们作为有机体以自己的方式“运行”。

细胞形态潜能揭示了为什么人类与进化近亲具有基因相似性——与黑猩猩有99%的基因重叠,与狗有84%的基因重叠,人类大部分遗传物质似乎都是用于创造和维持人体细胞的构建能力,它们究竟构建了什么形态?从这个角度来看,要区分人类和狗的身体,只需要对支配发育的规则进行微调,当然,这些差异对于生物体所处的生态龛位的进化成功至关重要,但即便如此,形态学在生物发育研究报告中也仅是微不足道。

确实是进化遗传学似乎在告诉我们一些重要线索,自从7.5亿年前地球最早期多细胞生物——后生动物(metazoans)出现之后,生物基因并未出现太多创新变化。基于人类基因组计划(Human Genome Project)提供的相关数据,我们吃惊地发现人体蛋白质编码仅与微小土壤蠕虫秀丽隐杆线虫(Caenorhabditis elegans)一样多,秀丽隐杆线虫体内只有2000-3000个细胞,这可能在很大程度上伤害了人类的自豪感,或许让人们认为人类根本没有那么特殊。这或许表明,科学家从一开始就对这些遗传资源的用途产生错误观点——它们不提供计划,只是帮助生物创造选择条件。

毕竟,多细胞生命的生存方式所需的大部分基因和能力,甚至都存在于单细胞祖先物种,当时它们已拥有彼此发送信号的能力,从而实现合作行为,粘在一起,并分化成不同的细胞类型。目前,我们能在单细胞变形虫身体上看到这种能力,例如:网柄菌(Dictyostelium discoideum)黏液,当它们承受压力时就能组装成多细胞体。

特里洛和同事认为,这种多细胞行为所需的遗传资源主要来自于基因调节机制——开启和关闭它们,而不是来自基因自身的任何创新。他们指出,在向多细胞生物过渡的过程中,基因内容上的很多创新都植根于对现有基因家族的“修修补补”。研究人员通过对Capsaspora owczarzaki变形虫的研究获得该结论,这种变形虫是进化方式最接近早期多细胞的近亲物种之一,它比其他任何单细胞生物都有更多的基因参与调控功能,大部分编码蛋白质称为转录因子。特里洛发现,这些蛋白质在Capsaspora owczarzaki中控制的生物分子相互作用网络也经常存在于动物体内,换句话说,在真正的多细胞兴起之前,这些蛋白质网络已“准备就绪”。

从某种意义上讲,肿瘤代表了我们自身细胞的另一种形态。

从某种意义上讲,人体持续接近单细胞和多细胞生活方式的边界可能被视为我们人类(以及几乎所有后生动物)易患癌症的原因,在该情况下,人体细胞似乎已放弃了多细胞生活所需的限制,而回到了单细胞增殖过剩的状态。特里洛说:“很可能成为多细胞生物最重要的问题是‘欺骗’一些细胞自己做出决定,很多对多细胞生物至关重要的动物基因都与癌症有关,也许是多细胞生物与祖先物种的生活方式相悖,需要持续的努力才能维持下来。”

该观点的另一面是,即使是单细胞生物也容易变成集合生物,即使癌细胞不专注于自我复制,它们也绝不会无视周围细胞。许多癌细胞看起来不太像未分化、大量疯狂增殖的细胞,而更像是一种紊乱的器官生长,癌细胞也可以分化和特化,就像遵循某种新的疯狂轨迹一样。肿瘤绝不会无视周围宿主组织的生长,它们会与这些组织结合在一起,甚至利用它们来达到自己的目的。在某些方面,癌细胞代表了我们自身细胞的另一种形态。

随着多细胞生命变得更加复杂,生物通过基因应用而不是基因自身的创新进化模式仍在继续,法国生物学家米歇尔·莫朗奇(Michel Morange)说:“在进化过程中观察到的主要变化更多是基因调控网络重组的结果,而不是形成这些网络的蛋白质链接的改变。”2011年,发育生物学家克雷格·洛(Craig Lowe)、大卫·豪斯勒(David Haussler)和他们的同事调查了自6.5亿年前脊椎动物首次出现以来,它们的进化过程中涉及哪些调控变化,他们比较了各种脊椎动物的基因组——人类、奶牛、老鼠和两种鱼类(棘鱼和青锵鱼),观察它们共享哪些基因序列,以及它们共同祖先可能拥有哪些基因序列。

研究人员考虑了在这种系统发生比较中通常不会检测到的部分序列——“非外显性元素(CNEEs)”,它位于编码蛋白质序列之外。非外显性序列通常被认为是偶然积累的随机基因组垃圾,但克雷格和同事推断称,如果发现一些非外显性元素处于高度保守状态——即在不同物种反映出现或多或少不发生变化,那么它们可能在细胞中发挥一些功能作用。这意味着它们面临着选择压力,而同时选择压力会保护它们,而随机基因组垃圾会迅速退化,并在不同物种之是按顺序分化。研究人员认为,这种保守的“非外显性元素”可能参与调控基因的活动。

在大约5.4亿年前寒武纪大爆发中,各种各样的动物体型出现了!

他们发现,自脊椎动物第一次进化以来,动物的“非外显性元素”似乎发生了三个不同的变化时代,而不是平稳渐进地变化。直到大约3亿年前,当哺乳动物从鸟类和爬行动物中分裂出来,调控的变化似乎主要发生在基因组中靠近转录因子的部分,以及它们控制的关键基因。之后,在大约3亿-1亿年前,这些变化逐渐减少,相反,在细胞表面作为信号受体的蛋白质分子编码的基因附近观察到了基因修改。换句话说,对于这些进化改变至关重要的不是细胞内容的转变,而是细胞彼此间的对话方式——这种对话使多细胞生物成为可能。最后,在1亿年前胎盘类哺乳动物(即除了有袋动物和针鼹等单孔目动物外的所有哺乳动物)出现期间,这些调节变化似乎与蛋白质以原始形式合成后的结构修改机制有关,特别是与细胞内传递信号有关的蛋白质。

那么,进化可以被认为是通过重组,先后发现创新和产生新生物体的方法,首先是发育基因如何开启和关闭,然后是细胞如何进行交流,最后是信息如何在细胞内传递交流。在所有情况下,进化行为都集中在细胞如何相互作用和回应,而不是单个细胞在做什么,也就是说进化是多细胞组装规则的变化。克雷格说:“我们拥有大约2万个基因,似乎能在形状和复杂性方面产生较大变化,从而形成差异较大的形态,我们认为基因复杂性是由基因组中编码了多少规则来控制基因何时何地开启和关闭,这样我们可以解释秀丽隐杆线虫虽然拥有与人类大致相同数量的基因,但由于几乎没有复杂的基因管理机制,因此只能停留在一种低复杂性的形式。”

从进化的角度来看,几乎在多细胞构建成为一种生活方式选择的时候,细胞的生殖潜力就已经很明显了,在大约5.4亿年前寒武纪大爆发中,各种各样奇异的动物体型出现了,其中有许多在地球任何生物体上都已看不到。借用查尔斯·达尔文(Charles Darwin)在《物种起源》中的“无尽形态美(endless forms most beautiful)”,可作为后生动物细胞构建潜力的例证,“无尽形态美”是形容祖先物种可以进化出无限可能的形态,是指细胞进化历程中重组方案很多,能够充分表达生物多样性,同时,它们还经过了自然选择的严格修改。

承认人类形态是人体细胞被修改的偶然结果,曾引发了一些令人费解的疑问,例如:是否存在人类活体机器人?如果是这样的话,尽管它们是细胞等级大小,是否也是“人”的概念范畴吗?是否存在一种器官或者组织,可使人类细胞进行复制,但通常却没有机会制造?人体中静止细胞能否“记忆”更早的进化体型吗?

邦加德说:“或许人工智能算法可以帮助识别活体机器人类型集合中的一些吸引子元素,是否是自然选择目标的‘回声’,至少这些新的结构可能会告诉我们,在遥远的过去,环境和选择压力作用于这些生物,以及它们如何做出进化反应,在某种程度上,这些吸引子元素就像化石一样,能够让我们瞥见远古历史的一部分。”

同时,科学家还提出一个问题:我们能多大程度地重塑生物形态——包括人类形态?从某种意义上讲,我们现已知道人体具有相当大的“可塑性”,例如:没有基因信号传递至胚胎,分裂成同卵双胞胎,这仅是装配规则碰巧发挥作用的一种方式。即使研究人员对规则进行相对适度的基因调整,也能产生明显不同的身体结构,譬如:可遗传的卡塔加纳综合症会导致儿童早期呼吸系统问题,有时还会出现内脏器官完全镜像反转逆位。这就好像人体早期计划形成的一个关键步骤出现问题,但细胞却尽可能地适应它,像脊柱裂这样的发育问题,其神经管无法闭合形成脊髓,有许多复杂、无法完全理解的原因,这些原因都可能导致组装规则的“错误结果”。